絵本作家インタビュー

vol.58 絵本作家 マイケル・グレイニエツさん(後編)

絵本作家さんや絵本の専門家の方々に、絵本についての思いやこだわりを語っていただく「ミーテカフェインタビュー」。今回ご登場いただくのは、『お月さまってどんなあじ?』などでおなじみの、ポーランド出身の絵本作家マイケル・グレイニエツさんです。ヨーロッパとアメリカでのご活躍のあと、2001年から活動の場を日本に移して絵本をつくり続けているマイケルさんに、絵本の制作方法や日本について思うことなど、お話しいただきました。

今回は【後編】をお届けします。(←【前編】はこちら)

マイケル・グレイニエツ

1955年、ポーランド生まれ。ヨーロッパでイラストレーターとして活躍し、1985年アメリカに移住。『お月さまってどんなあじ?』(セーラー出版)で、1996年日本絵本賞翻訳絵本賞を受賞。そのほかの主な作品に『クレリア』『おとぞうさん』(セーラー出版)、『どのあしがさき?』(鈴木出版)、『いちばんたかいのだあれ?』(金の星社)、『フィアボ』『こねこ9ひきぐーぐーぐー』(ポプラ社)などがある。2001年より活動の場を東京に移し、絵本の創作活動を続けている。

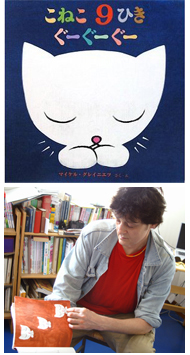

園児たちの反応を見ながら制作『こねこ9ひき ぐーぐーぐー』

▲かわいいこねこを数えながら、楽しく数を学べる絵本『こねこ9ひき ぐーぐーぐー』(ポプラ社)。写真下は、絵本のラフを見せてくれるマイケルさん

最近は、これまでよりももっと小さな子ども向けの絵本をつくろうと思っています。簡単な言葉とシンプルな話で、親子のコミュニケーションを促すような絵本をつくりたいと思っているんです。

『こねこ9ひき ぐーぐーぐー』は、そんな思いでつくった絵本のひとつです。同じ時間、同じ場所に、何かいる、いなくなる、最後には誰もいなくなる……そんなアイデアをもとにつくりました。

実はこの絵本、最初はこねこが5ひきだけだったんです。近所の保育園に協力してもらって、絵本のダミーを子どもたちの前で読んでもらいました。数の絵本なので、3~4歳くらいでないとわからないだろうと思っていたら、2歳の子どもも一緒に数えてくれました。「こねこ なんびき ねむってる?」と聞く前に、「3びき!」といった感じでした。

3歳ぐらいの子になると、どんどん先を読み進めてしまって、なんだか物足りない感じでした。それで、これは5ひきでは足りない!となって、9ひきに増やしたんです。こねこがいなくなる数も、1ぴきずつだと単調になるので、ランダムに減るようにしました。それと、ダミーでは猫がみんな白だったんですが、色をつけてカラフルにしました。子どもたちのおかげでできたような絵本です。

最後の、ねこのママがこねこたちにおっぱいをあげているページを見せると、男の子たちが「おっぱーい!!」とうれしそうに声をあげてくれました。とてもおもしろかったですね。

この絵本のテキストは、ポーランド語でも英語でもなく、日本語で考えました。私が考えた日本語のテキストを編集者さんに見せて、よりリズミカルな日本語へとブラッシュアップさせていったんです。その作業もまた、楽しいものでした。

日本に住んでいて感じること

絵本のイベントなどで子どもたちと会うことがありますが、アメリカと日本では、子どもたちの反応もかなり違います。ヨーロッパではあまりイベントの経験がないのでちょっとわからないんですけどね。

アメリカの子どもたちは、いつもうるさいんです(笑) それに対して日本の子どもたちは、静かにもできるし、騒ぐこともできる。その差がかなりあるのが印象的でした。静かなときは、みんな寝てしまったの?と勘違いするぐらい。でも盛り上がってくると、ばーん!と何かがはじけるように、騒ぎ出すんです。これはアジアの中でも、日本だけじゃないかな。

日本に住み始めて9年が経って、だいぶ日本語でコミュニケーションもできるようにもなりました。そうするようになって感じるのは、日本人はあまり自分の考えを言わない、ということです。

自分の思いを外に出さずに、秘密にしている人が多いように思うんです。自分の中に閉じ込めた思いはどうなるんでしょうか? 誰かに伝えることもなく、消えてしまうんではないでしょうか? そのせいか、東京のような都会は、人はすごく多いけれど、それぞれの人が抱えている寂しさもとても多い。空気みたいに寂しさが漂っているように感じます。ヨーロッパにいるとあまり感じないことです。もっと自分を出せばいいのに、と思いますね。

ベビーカーをあまり使わずに、赤ちゃんを抱っこしているお母さんが多いのは、好きです。赤ちゃんがお母さんの近くにいられるので、とてもいいと思います。

絵本は作家のものではなく、みんなのもの

▲お話を聞かせるのが大好きな魚が主人公の、心温まる深海ファンタジー『フィアボ』(訳・ほそのあやこ、ポプラ社)

日本は絵を描く人が多いですね。世界で一番多いんじゃないかと思うくらい。日本人の絵の描き方は、ヨーロッパやアメリカとは全然違うように感じます。絵本もそうで、欧米の描き方、特にアメリカの描き方の多くは写実的だったり、マンネリズムだったりします。日本の描き方も、たしかにマンネリズムなところもあるけれど、昔から受け継がれているマンネリズムなので、アメリカの刹那的というか流行的なのとは異なると思います。私は写実的に描くのがあまり好きではなくて、もっと象徴的に描きたいと思っているので、日本の絵本の世界が合うのかもしれません。

今までいろいろな絵本をつくってきましたが、毎回絵のスタイルを変えているので、同じ作家が描いた絵本だと気づかない人もいると思います。若いうちから死ぬまでずっと同じスタイルで描き続ける作家もいるけれど、私はそうじゃないし、これからもそうするつもりはありません。

私は自分のアイデンティティーに、それほどこだわりがないんです。だって絵本を読む人にとって、その本を誰がつくったかなんて、あまり関係ないでしょう。つくり終えた絵本は、もう私のものじゃない。その本をおもしろいと感じてくれた誰かのものですから。

興味がなければどうにもならないけれど、興味があれば、その絵本はその人にとって、何か特別なものになる。だから、絵本ができあがって本屋さんに並んだら、あとは読む人の好きなようにしてもらえればいいと思っています。